今ニュースで大きく取り上げられているのがデジタル遺産についてです。

きちんと対策をとっていなかったために、本人やご家族など周囲までお金にまつわるトラブルが続出しています。

こちらの記事では、デジタル終活は必要だと感じているけれど、デジタル終活のやり方がわからない。

または。自分はまだ大丈夫。と思っている方の為に、すぐに始められるデジタル終活の具体的な方法をご紹介しています。

もしもしもの時があった場合、遺族は気持ちの整理をする間もなくいろいろな手続きをはじめなければなりません。何をどうしていいのかわからなかったり、どこに大事なものがしまってあるのかわからなかったりして困ってしまうかもしれません。

そのような時のために、【デジタル遺品・デジタル遺産トラブル続出!?今すぐ始めたいデジタル終活|失敗しないための対策ガイド】をご覧いただくと、すぐに実行に移すことができ、ご自身も、家族も未来に備えることができることがわかると思います。

家族ともども安心して日々を過ごすことができます。

Reon

Reon家族との絆も一層深まるデジタル終活をぜひ今から始めてみてください。

終活|エンディングノート|自分らしく生きるための大切な記録ノートは

こちら↓

にほんブログ村

デジタル終活の基礎知識

デジタル終活とは、インターネット上に保管されているSNSや画像などのデータやデジタル機器に保存されているデータなどを、整理整頓して亡くなったあとに備えておくことをいいます。

もしもの時に備えて事前に準備をして大切な情報や資産を家族と共有しておくことは、平穏な生活を送るために必要不可欠なことです。

では、どのように整理整頓しておくべきでしょうか。

まず、ご自身が使っておられる、または使っておられた電子機器のデータを見直していきます。

- 必要なデータを拾い上げる

- 不要なデータを削除する

- 後で見てもわかりやすいようなフォルダーの名前やファイルの名前に変更する

- 作ったフォルダーに残しておきたいデータを保存する

そして、ノートを1冊用意します。

Reon

Reonどこに何があるのかを誰が見てもわかりやすいような表現でノートに記録しておきます。そのノートは後に大切なノートになっていきます。

デジタル終活を今すぐ始めるべき理由

デジタル終活を今すぐ始めるべき理由は、不慮の事故や、病気が見つかってからの進行が早いなど、デジタル終活が間に合わず、周囲に負担をかけてしまうかもしれないからです。

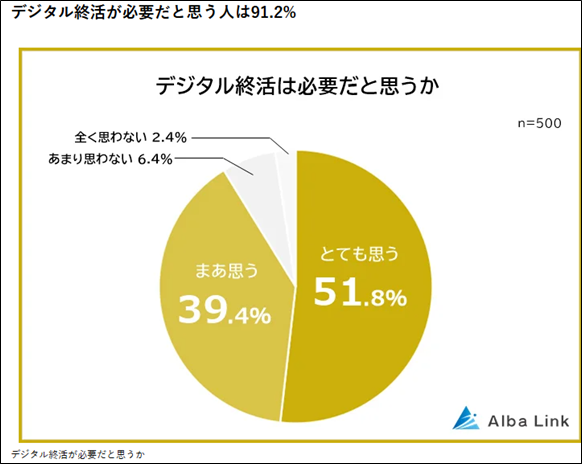

近年、スマートフォンやパソコンで個人情報を管理することが増え、多くの方がデジタル終活は必要だと考えています。

AlbaLink 2024年7月「デジタル終活に関する意識調査」

こちらの調査を見ても、多くの方が早めに整理してすっきりとした気持ちで生活するためにデジタル終活が必要だと答えています。

ただ、デジタル終活を始める時期は、

- 死を意識したら

- 一定の年齢になったら

- 退職したら

- 老化を感じたら

- 判断がしにくくなった時に

と考えておられるのが現状です。

Reon

Reonですが、デジタル終活を始める時期は、「今です!」

躊躇していらっしゃる方ほど、

見られたくないデータがある

家族、友人に迷惑をかけたくない

など、知られると困る情報があるため、今すぐにはしなくてもいいと思っています。

そうなると、何かあった時に残された遺族への負担が大きくなるばかりです。

どこに何があるのかわからない状態がストレスになる

死後に定期コース商品などが届く

メールが届き続ける

身に覚えのない請求がくる

ネット銀行やネット証券に預けているお金を無駄にする

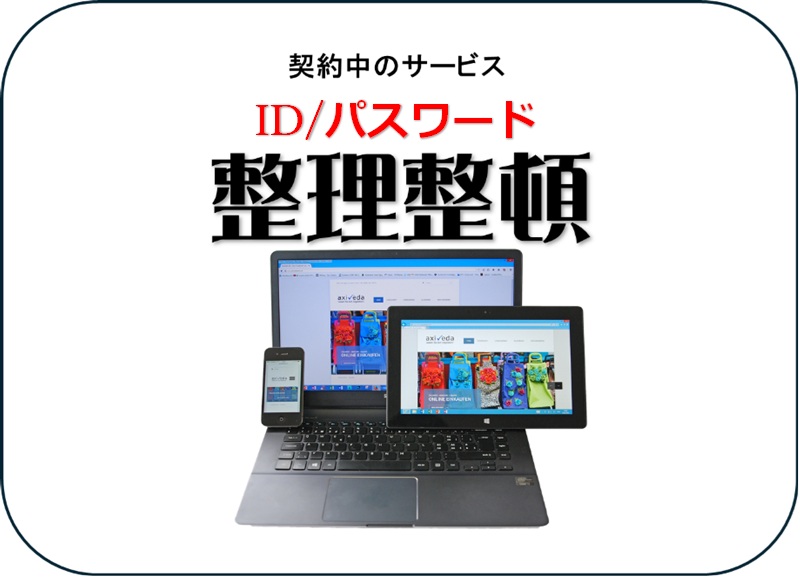

など、対応しようとしても、肝心のIDやパスワードがわからなくて困ったり、トラブルになったりすることがあります。

ご自身も把握されていないようなデータもあるかもしれません。

大切なデータや情報は、生前に整理整頓しておき、安心して生活を送るために今から始めましょう。

では、何から始めたらいいでしょうか。

まずは、ご自身が抱えているデジタル遺品とデジタル遺産がどのくらいあるのか確認してみましょう。

「デジタル遺品」と「デジタル遺産」の違い

デジタル遺品も、デジタル遺産も本人にしかわからない情報で管理されているケースが多いです。

今どれだけデジタル遺品とデジタル遺産があるのかを把握しておきましょう。

デジタル遺品とは

基本的にお金に代わるものではなく、

パソコンやスマートフォンに残された自作のコンテンツや写真データなどのことです。

データはさまざまな場所に保存されているため、把握できない可能性があるので注意してください。

デジタル遺品の種類その1(ネット上に保存されたデータ)

目的があって登録をしたものから、何気なく登録してしまったものまでたくさんあるかもしれません。

- アカウント(メール・SNS・クラウドサービス(写真など保存)・ネットバンク・オンラインショップなど)

- ブログ

- 連絡先(電話番号・メール・住所)

- クラウドストレージ(ネット上のデータの保存場所)

- 電子口座(金融機関の口座番号・暗証番号)

- 写真、動画

- メモ

- サブスク契約(月々定額契約)

などに保存されたアカウント情報や取引履歴など、絶対に残すべきものと削除していいものを分ける作業をします。

絶対に残すべきものは、家族に知ってもらいたい情報なのか確認してから必ずノートにメモしておきます。

削除していいものは、本当に削除していいものかどうか、3度は確認してから削除しましょう。

デジタル遺品の種類その2(電子機器に保存されたデータ)

ご自身が使用している電子機器のデータや過去にしようしていた電子機器で家に残っているモノすべてです。

- パソコン

- スマートフォン

- 外付けHDD(USBメモリ・CD・DVD含む)

作成した文章、漫画や絵画などの制作物、メールアドレス、住所録などのデータです。

家族や友人と撮った写真や動画や音楽などは、家族と共有して、自分は家族の共有フォルダーから見て楽しむのもひとつの手です。

Reon

Reonまた、ネット上に保存した写真がいろいろな場所にストックされているのなら、1つにまとめて整理していきましょう。

終活|エンディングノート|自分らしく生きるための大切な記録ノートは

こちら↓

デジタル遺産とは

相続の対象になるモノのことをいい、相続手続きの流れは基本的に一般的な遺産と同じです。

相続にあたって家族間でトラブルになる場合もありますので、しっかりと整理していくことが大切です。

- 預貯金

- 株式等の証券口座(保険・不動産・貴金属・借入金などの資産内容)

- 暗号通貨(仮想通貨ビットコインなど)

- FX

- 商品を購入できる各種ポイント

- 電子マネー(PayPay・d払い・楽天ペイ・Suica・PASMO・iD・QUICPayなど)の利用残高

- 航空会社のマイレージ

- デジタル(音楽・画像・動画などの著作物(著作権))

不要なサービスの解約や、遺産として残しておきたいモノはエンディングノートに記録しておくことをおすすめします。

ただし、エンディングノートには基本的に法的効力がないため、法的に有効な形で自分の遺志を示したい場合には、エンディングノートの他に遺言書を作成しておく必要があります。

デジタル遺産で発生するトラブルとリスク

相続では、預金や有価証券などの価値があるものだけではなく、ローンなどの借金の返済も相続人が引き継ぎます。借金などは相続人がそれぞれの法廷相続分(法律で定められたわけかの目安)を返済することになっている場合があります。

遺産を相続する前であれば多額の借金を負うことを避ける方法もありますが、知らずに相続してしまうと、故人の借金を相続人が返済しなければならなくなったり、相続税の申告漏れにより延滞税などが発生し、故人の借金がもどで遺族間のトラブルやリスクを負うことになるケースがあります。

こうしたトラブルを避けるためにも、ローンや借入金も明確にしておく必要があります。

Reon

Reonデジタル終活をすると、個人情報の漏洩を防いだり金銭トラブルの防止ができます。

また、家族への負担が軽減されますので、トラブルを未然に防ぐために早めの対策をとりましょう。

万が一、相続税申告後にデジタル遺産が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しが必要です。

また、相続税の申告漏れになると、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税などのペナルティの税が課せられます。

さらに、相続放棄の期限は亡くなられたことを知った時から3ヶ月以内とか相続税申告は期限があるなど注意する点がありますので事前に調べておくことをおすすめします。

エンディングノートが役に立つ

デジタル遺産のトラブル回避策にはエンディングノートを活用するのが一番です。

エンディングノートとは、もしもの時に備えてご自身の大切な情報や思い出をまとめて、遺族の為に記しておいたり、ご自身が今後やりたいことをリスト化してセカンドライフを満喫するために記しておくノートのことです。

しかし、「人生の終末」のイメージが強く、まだまだ不要と考えて周囲から進められてもエンディングノートを書こうとされない方もいらっしゃいます。

エンディングノートは、ご自分でパソコンで作ることもできたり、市販のノートを活用することができます。楽しみながら作成できるようになっていますので今から準備をしておくことをおすすめします。

終活|エンディングノート|自分らしく生きるための大切な記録ノートは

こちら↓

エンディングノートに記載する12項目

エンディングノートに記載する内容は主にこちらの12項目です。

その他にもご自身で残しておきたい情報なども記しておきましょう。

- 保有するデジタル資産のリスト

・SNSアカウント

・メールアドレス

・ネット銀行

・暗号通貨(仮想通貨)

・サブスク契約(月々定額契約) - アカウント情報を詳細に記載

・サービス名

・ログインID

・登録メールアドレス

・パスワード - データの保管場所

・パソコン

・スマホ

・外付けハードディスク(USBメモリ、CD、DVDなど)

・クラウドストレージ(ネット上の保存場所) - 各アカウントの利用目的

・アカウントの役割(例:仕事用メール、写真保存用クラウド)など - 相続させたいデジタル資産を明示し、後跡継ぎを明記

・ネット銀行の残高

・証券(

・暗号通貨

・その他価値のあるデジタル資産など - 不要なアカウントの削除希望を記載

・SNSアカウント(LINE、Instagram、X、Facebook、TikTokなど)

・古いサブスクリプションなど - 信頼できる人を管理者として明記

・アカウント管理や削除を任せたい家族

・信頼できる友人

・弁護士 - アカウントへのアクセス方法の明記

・利用サービス名

・アクセスの手順

・バックアップ先など - 希望するデジタル遺産の扱い方

・クラウド写真は家族全員に共有

・メールアカウントは削除

・渡したいデータなど - エンディングノートの保管場所

・ノートや遺言書をどこに保管しているか、家族に伝えておく

・自宅の金庫

・弁護士事務所など - 要望や遺言

・残された家族が困らないように、デジタル遺産管理に関する希望

・家族へのメッセージ - やりたいことリスト

・何からやりたいのか順番に明記

・実行できたら✓

エンディングノートの管理

定期的にアカウントを見直したり、使わなくなったアカウントや不要なデータを削除したりしてトラブルのリスクを減らします。

やりたいことリストは実行できたら✓していきましょう。

思い出の写真も貼りながら楽しくエンディングノートを作りましょう。

そして、個人情報の扱いには十分に注意します。

デジタル遺産を生前整理してよかったこと

まだまだ元気だから慌てて対処しなくてもいいとか、自分には必要ないと思っている方もいらっしゃると思いますが、今後の事を考えると避けて通れない問題ですので早めに対処しておくことで、ご自身の気持ちがう~んと楽になります。

そして、あなたの家族も自分たちのことをきちんと考えてくれている姿勢を見て感謝されると思います。

私は家族との絆が一層深くなりました。

自身の生きてきた証を改めて振り返ることで、苦労したことや楽しかった思い出に浸ることができましたし、若い時にやりたかったのにできなかったことや今後やりたいことなどが明確になり、今では少しずつこなしていく日々を送っています。

そんな毎日が楽しく、自然と笑顔になっていき、家族から明るくなったね。と言われるようになりました。

生きてきた証を年表のようにまとめていったり、「これからやりたいことリスト」を作成すると心が踊ります。

エンディングノートは、残された家族の負担を軽減したり、家族間でのトラブルを未然に防いだりする為だけでなく、何より自分の気持ちが楽になり、明るく楽しく、ストレスなく過ごすことができるきっかけになりますので、私はとても大切なことだと思っています。

ぜひ、あなたも始めてみてください。

ただし、エンディングノートには基本的に法的効力がないため、法的に有効な形で自分の遺志を示したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

まとめ

デジタル終活を始めるタイミングは早ければ早いほどメリットが大きいです。

どの年齢でも、いつからでも始められますが、早めに取り組むことで整理の手間が減り、家族への負担を最小限に抑えられます。

- 30代~40代:余裕を持って準備を開始

- アカウントや資産が増え始める時期。将来のトラブルを防ぐため、リスト作成や整理を少しずつ始めておくと作業効率がアップ

- 50代:生活の節目で見直し

- 定年や子供の独立など、ライフステージの変化に合わせてデジタル遺品とデジタル資産を整理。必要なものと不要なものの整理整頓

- 60代以上:健康なうちに本格的に取り組む

- 家族に迷惑をかけないよう、遺言書やエンディングノートを活用し、資産やアカウントの管理方法を明確に

- トラブルや気づきがあったとき

- アカウント情報を忘れたり、不要なサービスを発見した際は、そのタイミングで整理を進めて、後で困らないように整頓

- 人生の転機が訪れたとき

- 結婚、子供の誕生、引越しなど、生活の変化に応じてデジタル遺品とデジタル資産の見直し

- やりたいことをどんどん楽しむ

<デジタル遺産を生前整理してよかったこと>

- 家族の負担を軽減できた

●死後に家族がアカウントやデータを探したり、解約作業に追われる心配がなくなった - 重要なデータを失うリスクが減った

●必要なデータと不要なデータを整理したことで、何が大事なのか明確になった - 生前に不要なサービスを解約できた

●使っていないサブスクリプションやアカウントを解約して無駄な出費を抑えられた - デジタル資産の全体像を把握できた

●暗号通貨やポイント残高など、自分のデジタル資産を可視化できた - セキュリティが強化された

●パスワードを一元管理し、どこに何があるか把握できるようになった - 家族と共有するデータを事前に選べた

●家族に残したい写真やメモを選ぶことができ、気持ちが楽になった - プライバシーが守られるようになった

●自分の死後、見られたくないデータやアカウントを削除しておけた - 精神的な安心感が得られた

●トラブル防止の事前準備をしたことで、自分も家族も安心して日々を過ごせるようになった - 遺産相続がスムーズになった

●デジタル資産の場所や内容を明記しておいたことで、相続手続きが簡単になった - 身の回りが整理され生活の質が向上した

●日常生活が快適になった

デジタル終活をする際は、家族に共有して、相続などで困らないように対策をすることが大切です。

Reon

Reonデジタル遺産を家族と共有することで家族との絆が一層深まることでしょう。

家庭環境を整えるのにも大切なことですので、あなたもデジタル終活を始めてみてください。

終活|エンディングノート|自分らしく生きるための大切な記録ノートは

こちら↓

にほんブログ村